新版《政府信息公开条例》的修改综述及应用简介

2019年4月3日中华人民共和国国务院令第711号修订的《政府信息公开条例》(以下简称为“新法”)将于2019年5月15日开始施行。以下对该新法修改及实务应用作个简述。

一、新法修改及亮点

一、综述

1.立法宗旨,旧法第1条的“促进依法行政”改为新法第1条的“建设法治政府”。

2.新法的内容布局更具有逻辑性。旧法第一章第八条、第二章“公开的范围”、第三章“公开的方式和程序”被修改为新法的第二章“公开的主体和范围”、第三章“主动公开”、第四章“依申请公开”。

3.法律用语更为准确。旧法中的“政府信息发布”改为新法中的“政府信息公开”。 将政府信息来源,由旧法第2条的“履行职责过程中”改为新法中的“履行行政管理职能过程中”。

4.政府信息公开主体外延,有增加也有减少规定。增加规定为新法第10条将派出机构、内设机构增加为政府信息公开主体。减少的规定,即旧法第37条的公共企业事业单位在提供公共服务中所获取的信息“参照本条例执行”在新法中第55条中被取消,新法第55条更是规定了对公共企业事业单位信息公开行为不服的“向有关主管部门或者机构申诉,接受申诉的部门或者机构应当及时调查处理并将处理结果告知申诉人”。在公共服务越来越多倚重于公共企业事业单位的今天,新法的这一规定或许带来的是新一波的政府信息公共行政争议案件中的诉权大战。

5.对政府信息公开内部建设制度上,新法第48条增加了政府信息公开培训制度,其他的绩效考评制度、年度报告制度、内部监督制度等均比旧法有了略为详尽的细化规定。另外,行政主体间的协调机制行为由旧法第7条“沟通、确认”改为新法第11条“协商、确认”。新旧法都规定,协商机制的目的,是为了“确保公开的政府信息准确一致”,而非为了“拒绝公开的同盟”。

二、关于政府信息公开范围扩大的修法规定

1.新法最大亮点:增加“以公开为常态、不公开为例外”的原则以及取消旧法“三需要”规定。

旧法第13条关于依申请公开事务中申请人应说明其三需要的“三需要”规定,在新法中完全不见踪影。仅在新法第35条中规定以“当申请信息的数量、频次明显超过合理范围时,行政机关可以要求申请人说明理由”。三需要的取消、有条件下的合理性审查的新法修订,与新法第5条所增加的“以公开为常态、不公开为例外”原则相呼应。

但实务中要注意,由于新法自2019年5月15日开始实施,所以,根据“程序从新、实体从旧”的法律适用原则。在施行之前的申请行为仍有“三需要”的条件限制,政府及司法机关以“三需要”作出行政行为或者裁判均不违法。

2.关于政府主动公开信息的范围之规定的变化

2.1新旧法不变的规定

所有主动公开的政府信息,都可依申请而取得。

2.2新法第44条的新增规定

新法第44条增加了“主动公开”的信息范围,即,当多个申请人就同一信息提出申请且政府认为可以公开的,此类信息纳入主动公开范围。虽然第44条增加规定的申请人向政府提出将一些政府信息纳入主动公开政府信息的建议,在实务上可能并没有那么快被推广,且政府如果不采信建议时建议人也无法通过司法机关责令政府采信,但至少在立法上增加了此项规定,那么,实践也就不会太远了。

2.3关于主动公开政府信息范围的规定

新法第19条取消旧法第9条的列举式规定,在增加重要概念的基础上高度概括式规定了应主动公开的政府信息。其后,高度概括式规定被细化至新法第19、20、21条。新法第20条中,增加规定行政处罚、行政强制信息的公开,两项信息既是国家政策关于改变政府职能所要求公开的“负面清单”“程序清单”,同是也与我国正在建设的征信制度相联系。

新法关于主动公开政府信息范围的规定仍然属于“高度概括”式的、停留于“概念”层面的规定。实务应用中仍然存在着“应用前的大量的解释工作要作”的任务。比如,新法第19条关于“涉及公众利益调整的政府信息”如何界定,第21条应当主动公开的“市政建设、公共服务、公益事业”信息应当细致化到什么程度,这些或者取决于政府推行法治政府建设、公开透明执政的决心,或者取决于大量行政争议后司法机关通过裁判个案来将这些概念具体解释到可操作的规则。

无论如何,新法对“三需要”规定的取消,使得公众可以顺畅地通过申请获得这些与自己利益切实相关的诸多政府信息。比如,行政诉讼原告就可以新法第19、20、21条之规定,向政府申请据以证明“旧城区改造之公共利益”存在的“四规划一计划”,新法环境下,政府至少必须向申请人提供四规划一计划的获得渠道甚至直接向申请人提供这些信息。

二、依申请政府信息公开的实务

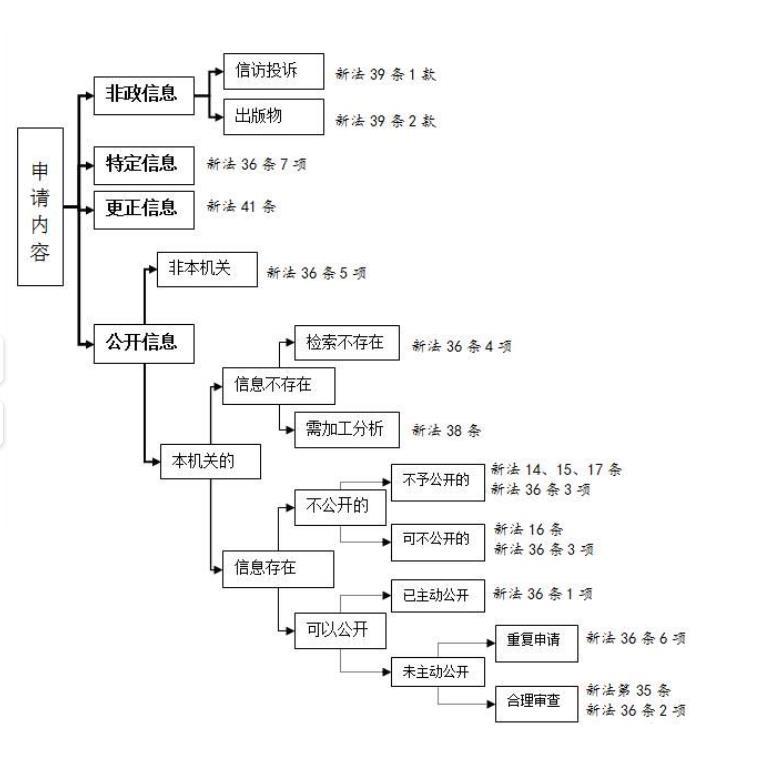

一、对申请的审查思维层次及答复结果对应法条

从收到申请件开始,收件行政主体可依图示层级依次审查,并援引对应的法条作出答复。

二、依申请政府信息公开的办理流程及程序职责

简而言,依申请公开政府信息之行政行为程序为三阶段:接到申请è审查è答复。每个阶段均有程序职责,未尽程序职责的不利后果由收件主体来承担。

步骤1:收件程序及职责

1.1收件登记行为

新法第45条规定,行政机关应当建立政府信息公开申请登记……工作制度。而《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》(法释[2002]21号)第四条第二款第二项也规定,“在起诉被告不作为的案件中,原告应当提供其在行政程序中曾经提出申请的证据材料。但有下列情形的除外:原告因被告受理申请的登记制度不完备等正当事由不能提供相关证据材料并能够作出合理说明的”。据此,为避免履责之诉的败诉,收件行政主体以“登记”为其收件程序职责的履行行为形式。

1.2当场答复

经初步审查,可以确定的判断出,申请内容属于信访、投诉、举报(新法39条第1款),属于要求行政机关提供公开出版物的(新法39条第2款),属于要求提供工商、不动产等已有法律法规对此类信息作专门管理规定的(新法第36条第7项),属于需要本机关对现有政府信息进行加工、分析的(新法第38条),属于非本机关所持有信息的(新法第36条第5项)、属于本机关已经主动公开过的信息的(新法第36条第1项),属于重复向本机关申请的(新法第36条第6项),当场依各法条之规定作出对应的答复。

当场就前述情形作出答复的能力,取决于窗口工作人员对政府信息的分类、本机关信息主动公开情况以及已办理依申请公开政府信息案件的熟悉程度。如果不能当场作出答复,则应进行后续的程序行为。

需要讨论的是新法第36条第5项关于“认为不属于本机关负责公开”的,实务中可能出现四种情形:①收件行政主体的确无法从申请内容中判断出所申请的是属于哪一个行政主体管理的信息,这种情形一般来说比较少见,但也未必没有,如果出现此类情况,工作人员应当作出沟通工作,引导申请人逐渐明确其申请内容,使得工作人员可以作出后续的行政指导建议;②当收件行政主体可以判断出,所申请信息应当哪一行政主体去申请时,依新法第36条第5项之规定作出指导性质的答复,但没有必要也客观上不可能对所申请信息的“存在性”作出判断;③如果所申请信息是属于其他行政主体牵头与本行政主体共同制作的,依新法第10条第4款、第34条的规定,仍然依新法第36条第5项之规定向告知申请向牵头行政主体申请公开;④如果共同制发主体中包括了非行政主体(如党委、司法机关),此类信息是否应当依申请公开?可有两种处理方式,其一,保持旧的“信息不透明”的作法,以联合发布机关并非行政主体、所申请信息并非政府信息为由不予提供;其二,以建设法治政府的立法宗旨为指导,参考新法第17条第3款、第34条的规定,征求非行政主体的意见,而后根据征求意见的调查结论决定答复结果。

1.3指导释明

新法第30条增加规定收件行政主体“对申请内容不明确的,给予指导、释明”以及“7个工作日内告知补正内容”的程序职责。所谓的“申请内容不明确”指的是,申请书内容未完全具备新法第29条所规定的申请信息,以及关于所申请公开信息的描述“不具有可识别性”的特征。收件行政主体尽职履行该项职责,可以减少后续不必要的政府信息公开行政争议。

1.4确认申请日之程序职责

申请人的申请行为方式可有新法第29、30、31里提到的当面、信函(需收件人签收的信函、无需收件人签收的平信信函)、数据电文(包括互联网、传真)。新法第31条第2、3项关于申请日确认之规定,规定收件行政主体负有“向申请人确认其申请行为”的程序职责。

步骤2:审查程序及职责

2.1检索&信息不存在答复

收件行政主体如果作出的是新法第36条第4项“被申请政府信息不存在”的答复,则应当向法庭证明其曾经实施过的“检索程序行为”。

2.2调查&不予公开答复

A:可不予公开

收件行政主体经调查后,认为申请的政府信息属于新法第16条所规定的行政机关内部事务信息、过程信息、行政执法案卷信息等,可依新法第36条第3项的规定作出不予公开答复。

B:定密、征询、征求

收件行政主体经调查取得如下证据后,可依新法第36条第3项的规定作出“不予公开”答复:①申请的政府信息被初步判断为“可能属于”新法第14条的国家秘密、法定禁止公开信息,收件行政主体应当依新法第17条第3款的规定报请主管部门或进保密行政管理部门确定;②申请的政府信息,被初步判断为属于新法第15条“涉及商业秘密、个人稳私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息”的,应当依新法第32条的规定,向第三方发出“征询意见函件”并给予15个工作日的征询回复;③申请的政府信息系由收件行政主体牵头与其他行政主体共同制作的,依新法第34条规定,收件行政主体同样应当向相关行政主体征求意见并给予15个工作日的回复期。

前述②征询、③征求意见的调查期间不被计入办案期内,但①定密请示期间是否被纳入办案期内未作明确规定,基于行政效率原则,可以参照征询、征求意见的期间规定。

2.3频繁申请行为的动机&不予处理

新法第35条规定,申请人申请的信息的数量、频次明显超过合理范围,行政机关可以要求申请人说明理由。此项与新法第36条第6项的“重复申请”不一样,指的是同一申请人向同一行政主体多次申请政府信息,哪怕其所申请的政府信息各一,但也可能存在着“申请动机”的正当性存疑问题。行政机关对此应有调查行为,并根据调查结论决定答复结果。

2.4区分处理

新法第37条规定,如果申请的信息既有不应当公开(新法第14、15、17的情形)或不属于政府信息的内容(新法第39条),但能作区分处理的,则收件行政主体应当作出区分处理后作出答复。

步骤3:答复程序及职责

在经过收件登记程序、调查审核程序后,收件行政主体最终依新法第36条第2款作出相应的答复。答复行为均应当以书面答复形式作出,以此避免履责诉讼中的败诉风险。答复时限,有当场、收件后20个工作日内、经批准延长的40个工作日内。调查期间的征询、征求意见时间不计入答复时限内。 (转载)